こんにちは。スプラッシュトップ編集部です。

上昇し続ける気温や環境の変化により、年々熱中症の危険性が高まっています。

今回、新たに重度な健康被害の発生リスクがある際に発表される「熱中症特別警戒アラート」の運用が開始され、熱中症対策の重要性が改めて注目されています。

日常生活や仕事にかかわらず、熱中症はいつ誰が発症してもおかしくないため、適切な対策を知って、実施していくことが重要です。

この記事では、熱中症の基本知識をはじめ、熱中症特別警戒アラートの概要や熱中症を予防する方法などについて詳しく解説します。

目次

そもそも熱中症とは?

暑い季節が訪れると、ニュースやメディアなどで必ず取り上げられる「熱中症」。

熱中症は当たり前のように我々の日常に浸透しているワードですが、どういったものなのか詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか。

熱中症は、高温多湿な場所に長時間いることで身体の体温調節機能が正常に働かなくなり、体内に熱がこもった状態をいいます。

これは屋外だけではなく、室内でも起こり得ることであり、運動や身体を動かすアクティビティをしていなくても発症するケースも少なくありません。

熱中症を発症すると救急搬送されたり、最悪の場合死亡したりする恐れがあるため、常に自分の体調の変化や周囲の変化に注意し、熱中症による健康被害を防ぐことが重要です。

熱中症の発生頻度

暑い季節になると熱中症で救急搬送された人のニュースや、集団熱中症が発生したなどの情報を目にすることが多いのではないでしょうか。

日本では毎年5万人前後が熱中症によって救急搬送されており、2010年以降その数は増加傾向にあります。

2023年の5月〜9月までの熱中症による救急搬送数は9万人を超えており、前年の約7万人に比べると約2万人増加していることが分かります。

特に高温の日数が多い年や異常に高い気温の日が発生すると、救急搬送される人数が増加しやすいです。

熱中症を発症する人の大半が高齢者ですが、近年では若年層の人も発症するケースが増えており、誰が熱中症にかかってもおかしくないような状態です。

目次へ戻る熱中症特別警戒アラートが運用開始

熱中症の発症者数や死亡者数の増加を受け、環境省は令和6年4月24日から「熱中症特別警戒アラート」の運用を開始しました。

熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることで熱中症による重大な健康被害が発生する恐れがある場合に、気候変動適応法第19条第1項の規定に基づき、環境大臣が発表するものです。

アラートが発表される際は、これまで行っていた熱中症対策や予防行動と同様の対応では不十分な可能性が高いため、より注意する必要があります。

熱中症を発症する人の多くが高齢者ですが、体調がすぐれない人や暑さになれていない人、運動習慣がない人など、成人(自己管理ができる世代)でも発症しやすいため、他人事とは思わずに自身でしっかり対策することが大切です。

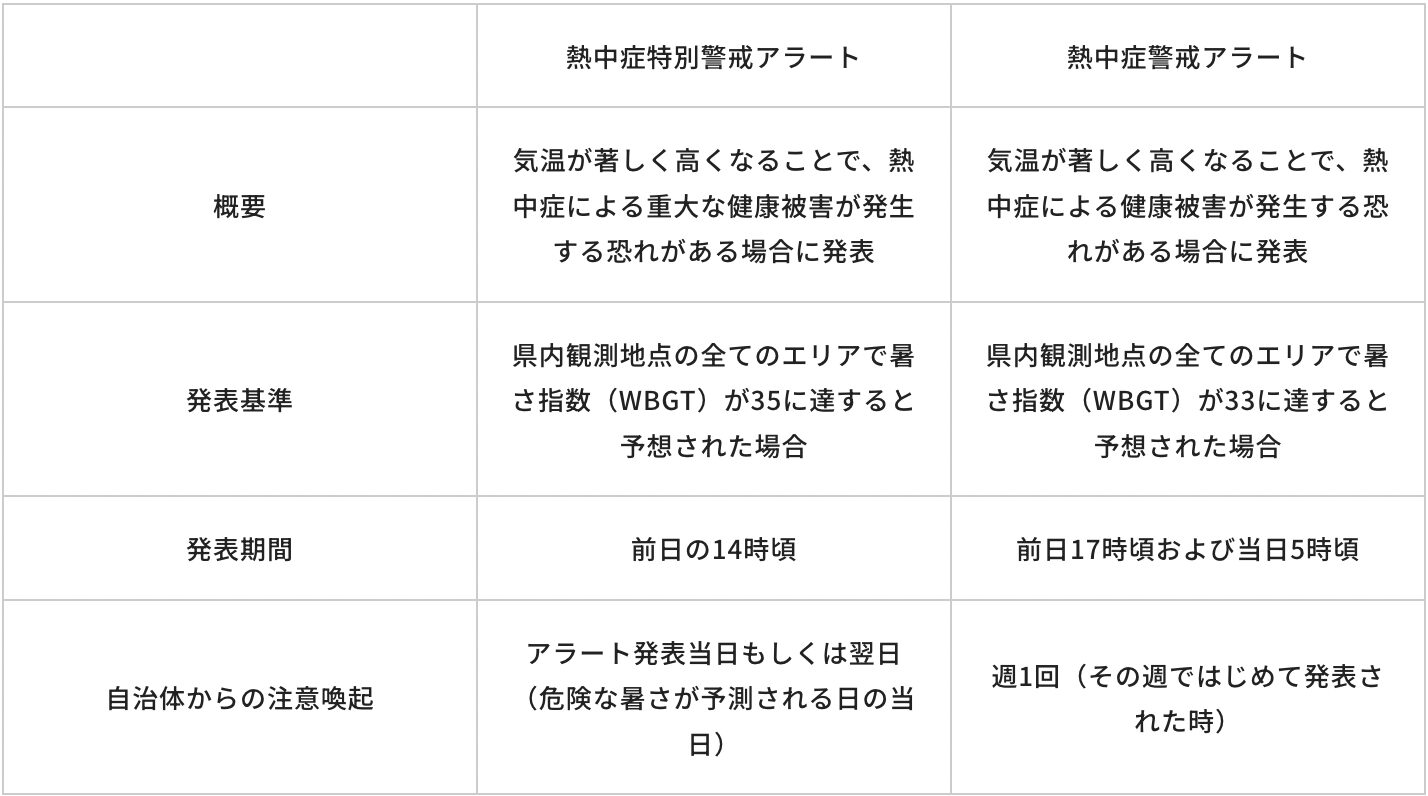

熱中症警戒アラートとの違い

熱中症特別警戒アラートの他に「熱中症警戒アラート」というものがありますが、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。

以下は、熱中症特別警戒アラートと熱中症警戒アラートの比較表です。

簡単に説明すると、熱中症特別警戒アラートは熱中症警戒アラートの緊急性が高いバージョンのアラートです。

いずれのアラートも環境省と気象庁が共同で運用し、熱中症への警戒を呼びかけるものですが、熱中症特別警戒アラートはより危険度が高い状況を示すものとして位置づけられています。

目次へ戻る暑さ指数(WBGT)とは

熱中症特別警戒アラートおよび熱中症警戒アラートの発表基準に、「暑さ指数(WBGT)」が用いられています。

暑さ指数(WBGT)とは、Web Bulb Globe Temperatureの略であり、熱中症を予防する目的で1954年にアメリカで提案された指標です。

指標の単位は気温と同様に摂氏(℃)で示されますが、その値は気温を示しているわけではありません。

暑さ指数は人体と外気との熱のやり取り(熱収支)に着目しており、人体の熱収支に大きな影響を与える温度や日射・輻射などの周辺の熱環境と気温を取り入れて指数を算出することが特徴です。

環境省は、「日常生活」と「運動時」の2つに分けて暑さ指数に応じた指針を設けています。

日常生活における指針

暑さ指数に応じた日常生活の指針は以下の通りです。

※出典:環境省『暑さ指数(WBGT)について』

上記の表から分かるように、暑さ指数が31を超えるとたとえ座っているだけの状態でも熱中症を発症する可能性が高いです。

暑さ指数が25未満でも熱中症を発症するリスクはゼロではないため、細心の注意を払う必要があります。

運動時における指針

暑さ指数に応じた運動時の指針は以下の通りです。

※出典:環境省『暑さ指数(WBGT)について』

運動時は多くの汗をかくため、暑さ指数に関係なく適切に水分補給をする必要があります。

暑さ指数が25を超えると水分補給だけでは不十分のため、積極的に休憩をするか運動を中止しなければ熱中症を発症するリスクが高いです。

特に体力が少ない人や肥満の人、暑さに慣れていない人など、暑さに弱い傾向にある方は気温が高い日は注意しましょう。

目次へ戻る熱中症の原因

熱中症を発症する原因は多岐にわたりますが、主に「環境」「身体」「行動」の3つの条件によって発症するといわれています。

ここでは、それぞれの条件について解説します。

環境

以下のような環境では、熱中症が起こりやすくなります。

- 気温が高い

- 湿度が高い

- 日差しが強い

- 風が強い

- 締め切った屋内

- エアコンがない部屋

- 突如暑くなた日

- 熱波の襲来 など

熱中症は高温多湿な場所に長時間いることで発症しやすくなるため、上記のように暑くなりやすく熱がこもりやすい場所は、極力避けるようにしましょう。

身体

熱中症は身体の状態が原因で発症することがあり、以下の特徴がある人は注意が必要です。

-

高齢者、乳幼児、肥満の人

- 糖尿病や精神疾患などの持病がある人

- 低栄養状態の人

-

下痢やインフルエンザで脱水症状になっている人

-

二日酔いや寝不足などの体調不良が起こっている人 など

行動

熱中症は行動によっても発症しやすくなり、気温や湿度が高い日は以下の行動に注意しましょう。

-

激しい筋肉運動

- 慣れない運動

- 長時間の屋外作業

- 水分補給できない状況 など

目次へ戻る

日本で熱中症が起こりやすい理由

毎年多くの熱中症発症者が出る日本ですが、これにはいくつかの理由があります。

熱中症を1度発症するとリカバリー期間が長く、多くの時間を要します。熱中症にならないためにも現在の日本の状況を知っておくことが重要です。

ここでは、日本で熱中症が起こりやすい理由を紹介します。

日本の夏は蒸し暑い

日本の夏は気温と湿度が高く、蒸し暑いことが特徴です。

特に東京の夏は高温多湿になりやすく、熱帯に位置するマニラと同等の環境になります。高温多湿な環境では体温調節が十分に機能できないため、熱中症のリスクが高まります。

また、湿度が高くなりやすい梅雨時期には「梅雨型熱中症」を発症するリスクもあり、たとえ気温が25度程度で室内にいたとしても発症するケースがあります。

気温は高くても湿度が低い国から訪れる旅行者の人にとっては、日本の夏は特に蒸し暑く感じるでしょう。

ヒートアイランドの影響

日本では都市化による温暖化であるヒートアイランド現象が起こっており、各地の気温の上昇傾向がより顕著になっていることも、日本で熱中症が起こりやすい理由の一つです。

都市部ではコンクリートやアスファルトが多く使われており、これらの材料は熱を吸収しやすく、夜間にも熱を放出します。

高層ビルが密集すれば風の通り道が遮られるため、地表面の熱がこもりやすくなり、気温が上昇しやすくなります。

また、材料や建物だけではなく、人間活動によっても熱が排出されるため、人口が多い都市部は郊外に比べて暑くなりやすいです。

地球温暖化の影響

人間活動に伴う温室効果ガスの排出量増大によって、地球温暖化の影響が日本各地で現れており、平均気温の上昇が見られます。

また、平均気温の上昇以外にも気象の変化も起こっており、1950年以降は熱波や大雨、干ばつなどの極端な現象の頻度や強度が増大しています。

2018年7月に発生した記録的猛暑も地球温暖化の影響が大きいという見解があり、多くの熱中症発症者が救急搬送されました。

目次へ戻る熱中症を予防する方法

日本の夏を安全に過ごすためには、適切に熱中症を予防することが大切です。

ここでは、熱中症を予防する方法を紹介します。

こまめに水分補給をする

たとえ動いたり汗をかいたりしていなくても、多くの水分が知らぬ間に身体から排出されています。

水分補給をせずに過ごしてしまうと、突然熱中症を発症する恐れがあり非常に危険です。

日本の暑い夏で熱中症を予防するのであれば、こまめに水分補給するようにしましょう。

喉の渇きを感じていない場合でも、こまめに水分補給(1日1.2リットル目安)をすることで熱中症を予防することが可能です。

汗をかいたら電解質を摂取

仕事や運動などで汗をかいた場合は、水分に加えて電解質を摂取するようにしましょう。

汗をかいていない状態であれば適度な水分補給で十分ですが、大量の汗をかいた場合は水分だけでは熱中症を防ぎきれません。汗をかくと大量のナトリウム(塩分)を失ってしまうため、こまめに経口補水液やスポーツ飲料などを飲んで水分と電解質を補給するようにしましょう。

エアコンや扇風機を使う

前述したように汗をかいていない状態でも熱中症になる恐れがあります。屋内でも熱がこもっていたり湿度が高い状態だったりする場合は、発症リスクが高まります。

屋内での熱中症対策をするのであれば、エアコンや扇風機を使って効果的に体温の上昇を防ぎましょう。

エアコンは28℃を目安に設定し、扇風機やサーキュレーターなどで空気を循環させるようにすれば適度な温度を保ちつつ熱中症リスクを軽減できます。

ただし、エアコンや扇風機が稼働している空間でも水分は排出されていくため、こまめな水分補給は忘れないようにしましょう。

服装に気を付ける

日差しが強い夏場は日焼け対策として長袖を着る人が多いですが、これは熱や汗がこもりやすくなるため、熱中症を発症するリスクが高まります。

日焼け対策をしつつ熱中症対策をするのであれば、通気性の良い素材の服を着るようにしましょう。

通気性が良い服であれば、たとえ長袖でも熱や汗がこもりにくくなるため、熱中症のリスクを軽減できます。

また、直射日光を避けるのであれば日傘も有効であり、日差しを避けられることはもちろん、体温の上昇も防止できます。

無理をしない

学生や社会人ともに、身体に異変を感じても周囲に訴えることを躊躇する人が多いです。しかし、異変を感じながら無理をしてしまうと重度の熱中症になる可能性があります。

普段感じないようなしんどさや症状がある場合は、すぐに活動を中止し、休憩や水分補給をしましょう。

暑い季節に無理や我慢をしてしまうと熱中症だけではなく、最悪の場合死亡する恐れがあるため、注意が必要です。

現場での業務対策

現場での業務が避けられない職種や業界の方であれば、日よけや冷却設備を設置して作業環境を改善することで熱中症対策ができます。長時間の作業は避け、定期的に休憩や水分補給をする時間を取り入れることで、暑い季節の熱中症リスクを軽減できるはずです。

目次へ戻る熱中症対策にはテレワークが有効

エアコンや扇風機の利用、適度な水分補給など、会社でできる熱中症対策はさまざまですが、通勤や外回りをする際の対策も考えなければなりません。

会社で熱中症対策をするのであれば、テレワークを実施することも有効です。

暑い季節になると通勤するだけでも熱中症のリスクがあり、外回りが多い営業職の人は特に発症リスクが高いです。

今年は特に気温や熱中症リスクの上昇が起こることが予想されているため、テレワークで自宅から仕事ができる体制や環境を整えて熱中症対策をしましょう。

目次へ戻るテレワークを実施するなら『Splashtop』がおすすめ!

熱中症対策としてテレワークの導入を検討しているのであれば、『Splsahtop』がおすすめです。

スプラッシュトップでは、IT知識や難しいセットアップが不要のリモートアクセスソリューション『Splashtop Businessシリーズ』を提供しており、手間やコストを最小限にしてテレワークを導入できます。

WindowsやMacOSをはじめ、iOSやAndroidなどのモバイルデバイスにも対応しており、画面遅延の少ないストレスフリーな操作性で、業務効率を維持したままテレワークを実施することが可能です。

世界基準の強固なセキュリティを備えているため、情報漏洩や盗聴、不正アクセスなどの脅威から大切なデータを守ります。

Splashtopは自宅からだけではなく、場所を問わずいつでもテレワークができるため、夏や梅雨時期の熱中症対策として有用です。

まとめ

熱中症は蒸し暑い夏が多い日本全国の課題であり、発症を防ぐための対策を講じる必要があります。

適度な水分補給やエアコンなども有効な対策ですが、猛暑から自分や周囲の安全を守るのであれば、テレワークがおすすめです。

目次へ戻る